De l’art des réseaux : la bibliothèque de l’École nationale supérieure d’Architecture Paris-Malaquais

par Maïta Lucot-Brabant, chargée de collections Architecture et Patrimoine à la Bpi

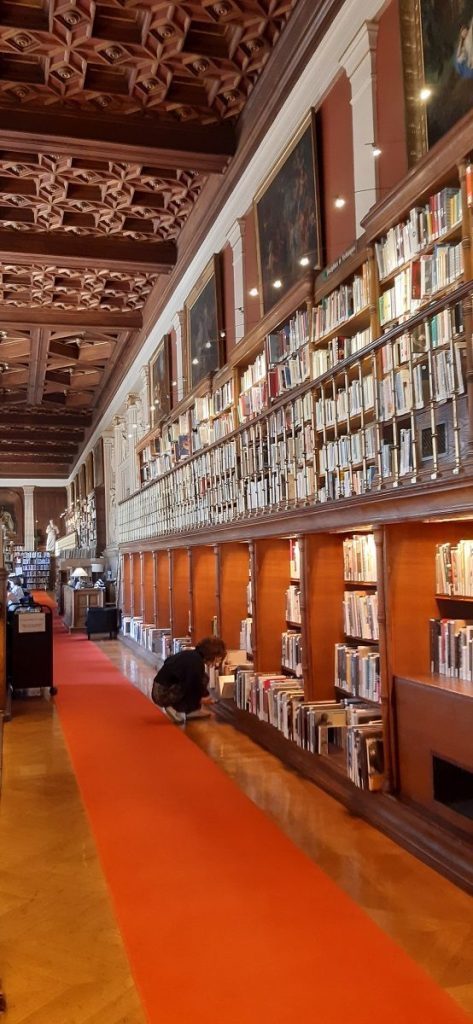

Découvrir pendant trois jours le fonctionnement de la bibliothèque de l’École nationale supérieure d’Architecture Paris-Malaquais-PSL, c’est accéder à une richesse insoupçonnée de réseaux, à la fois bâtimentaires, humains et documentaires.

Un réseau bâtimentaire

L’ensemble comprend l’École nationale des Beaux-arts et sa Bibliothèque d’art contemporain, l’École nationale d’architecture Paris-Malaquais et sa Bibliothèque Michel Rebut-Sarda et l’ancienne chapelle du couvent des Petits-Augustins.

Depuis plus de 200 ans se déploie sur le site des Beaux-arts de Paris un admirable ensemble de bâtiments consacré à l’enseignement des arts et de l’architecture. Niché au cœur du quartier Saint-Germain-des-Prés, au bord de la Seine et face au musée du Louvre, il est le fruit d’une histoire commencée au 17e siècle.

D’abord logée au palais du Louvre, l’Académie royale de peinture et sculpture est supprimée à la Révolution française. Les collections royales s’ouvrent au public et le palais devient musée du Louvre. Les étudiants sont déplacés en face, à l’Institut de France, rejoints par ceux en architecture. Réunir dans une même institution les trois disciplines, peinture, sculpture, architecture qui ont pour base commune le dessin s’impose alors aisément.

Les locaux deviennent rapidement trop exigus pour la nouvelle École des Beaux-arts. Dès 1816, elle emménage sur le site actuel, dans l’ancien couvent des Petits-Augustins devenu musée des monuments français en 1795. Le musée, issu de la Révolution et qui a donné naissance à la notion de patrimoine commun à tous, est déplacé au palais du Trocadéro, futur Palais de Chaillot et actuelle Cité de l’architecture. Il laisse opportunément quelques moulages antiques dans la chapelle et des ruines dans l’enceinte, offrant ainsi de précieux modèles aux étudiants.

Ainsi constituée, la nouvelle institution prend place sur un terrain de deux hectares bordé par la rue Bonaparte et le quai Malaquais. Les nouvelles constructions du 19e siècle s’intègrent à celles du 17e siècle (chapelle du couvent des Petits-Augustins), auxquels viennent s’ajouter après 1945 de nouveaux ateliers conçus par l’atelier d’Auguste Perret. L’ensemble forme une véritable collection d’architectures classées Monument historique en 1972.

L’architecte Félix Duban, l’un des chefs de file du romantisme, a conçu la quasi-totalité des édifices du 19e siècle, dont le palais des Études et le palais des Expositions, où figurent en façade les trois disciplines enseignées : peinture, sculpture, architecture. Le décor polychrome transporte celui qui le regarde dans une atmosphère rouge pompéienne, couleur reprise lors des restaurations successives dans les différents édifices.

Les collaborations entre artistes des trois disciplines étaient nombreuses jusqu’en mai 1968, date à laquelle elles cessent avec la dislocation de la section architecture en 9 Unités Pédagogiques (UP), à la demande des étudiants en architecture qui exigent la fin d’un enseignement déconnecté des réalités sociales et urbaines, dispensé par les « patrons » dans les ateliers. Chaque UP sera marquée d’un héritage fort, politique et pédagogique, instituant d’importantes différences entre elles. De nombreuses réformes jalonnent ensuite l’histoire de la pédagogie en architecture jusqu’à la création en 2005 du réseau des Écoles nationales supérieures d’Architecture (ENSA) au nombre de 6 en île-de-France, chacune héritière d’une histoire : Malaquais, Belleville, La Villette, Val-de-Seine, Paris-Est, Versailles.

Aujourd’hui, l’École des Beaux-arts occupe 17 306 m2 pour 673 étudiants et l’école d’architecture Paris-Malaquais 2 823 m2 pour 839 étudiants.

Depuis 2024, un « Campus d’art et d’architecture » est à l’étude. Ce projet envisage une mise en commun d’équipements et ravive les querelles de mai 1968 qui avaient provoqué la première scission entre les deux disciplines artistiques.

L’École des Beaux-arts a réagi, en dénonçant un démantèlement prévisible du système pédagogique toujours basé sur la tradition des ateliers, organisation verticale qui consiste à avoir le même enseignant tout au long de leurs études, dans un espace où se mêlent les étudiants des différentes années.

Malgré ces divergences profondes de l’approche pédagogique, l’identité du lieu est marquée par une histoire commune de ces enseignements sur le site depuis sa création, histoire de l’art et architecture imbriquées et nourries mutuellement, donnant naissance à des œuvres sous double influence. Au-delà de toute idée de « campus », format plus ou moins imposé pour s’inscrire dans ce qui est devenue une compétition internationale entre universités, la question sera de définir par quelles voies rétablir des liens rompus depuis 1968.

Ces bâtiments en réseaux font malgré tout l’originalité de l’ENSA Paris-Malaquais dans le paysage des écoles nationales d’architecture, la seule à garder cette association originelle.

Les bibliothèques sont l’un des premiers liens tissés puisque, depuis septembre 2024, les étudiants de l’École des Beaux-arts et de Paris-Malaquais ont accès aux deux bibliothèques et peuvent y emprunter des livres.

Pour aller plus loin :

La Fabrique de l’école des Beaux-arts à Paris, Anne Debarre et Maxime Decommer, Ensa Paris-Malaquais, Beaux-arts éditions, 2024.

Un réseau humain : bibliothécaires – étudiants – professeurs

La bibliothèque de l’école d’architecture Paris-Malaquais (appelée aussi bibliothèque Michel Rebut-Sarda) fonctionne avec une petite équipe de trois personnes, un responsable chargé d’études documentaires et deux secrétaires de documentation. Le fonds couvre les domaines de l’architecture, l’urbanisme, la construction, le paysage, l’environnement ainsi qu’une sélection sur les arts, la littérature et les sciences humaines. L’équipe gère un fonds de 25 000 ouvrages (entre 450 et 500 acquisitions par an), 350 titres de périodiques, 600 vidéos et le fonds spécifique des diplômes d’architecture des étudiants, avec 90 à 120 nouveaux diplômés par an. Depuis 2015, les PFE (Projet de Fin d’Études), constitués de planches, photos, maquettes et d’un livret, sont fournis par les étudiants uniquement sous format numérique et sont finement indexés dans la base ArchiRès. Ils sont consultables par ceux qui détiennent un compte et selon les droits que chaque auteur diplômé a choisi d’accorder.

La bibliothèque propose 70 places assises, mais 40 usagers qui étalent volontiers leurs documents suffisent à la remplir, note avec malice son responsable.

De par sa spécificité, la bibliothèque de l’école bénéficie d’autres réseaux précieux :

- le réseau des professeurs de l’école d’architecture : ils fournissent des bibliographies et participent ainsi à la politique documentaire, essentiellement axée sur le programme pédagogique de l’école d’architecture Paris-Malaquais. Une charte documentaire est actuellement en chantier.

- le réseau des étudiants : ils sont usagers, fournisseurs (par leur diplôme) et acteurs de la bibliothèque quand ils deviennent étudiants-moniteurs. À raison d’un jour par semaine, ces derniers participent contre rémunération au fonctionnement de leur bibliothèque. Ils assurent l’accueil sur des plages de renfort entre 13h et 19h (la bibliothèque ouvre à 10h) pour conseiller et gérer les emprunts des étudiants, participent à des opérations d’inventaire avec l’équipe de la bibliothèque et peuvent aussi exercer leur dextérité à la reliure des livres ainsi qu’à la conception de petits meubles adaptés aux besoins de la bibliothèque.

Témoignage : Chloé, une étudiante-monitrice nous raconte pourquoi elle a postulé : en 2023, les manifestations dénonçant les mauvaises conditions au sein de son école annulent des cours. Elle découvre alors la bibliothèque et regrette de ne pas y être allée avant ! Déjà étudiante-monitrice en photo et en régie, elle postule pour la bibliothèque et témoigne de l’intérêt de cette expérience, lui permettant d’échanger avec d’autres étudiants sur leurs centres d’intérêts communs et être au plus près de leurs demandes.

Un réseau de ressources documentaires

La bibliothèque de l’ENSA Paris-Malaquais dispose de trois principaux réseaux pour développer son offre :

ArchiRes est le portail documentaire commun aux Écoles nationales supérieures d’Architecture, né de la volonté des documentalistes de travailler ensemble, soucieux d’une démarche collaborative.

Issue de l’éclatement de l’École des Beaux-arts en plusieurs UP en 1968, chacune se voit alors dotée d’une bibliothèque, mais avec une équipe souvent très réduite. Dans ces conditions, une collaboration entre les bibliothèques des différentes UP s’avère nécessaire. C’est ainsi qu’en 1969 le réseau ArchiRès, même s’il ne porte pas encore ce nom, se met en place, fondé sur la volonté des documentalistes de s’organiser sur un mode coopératif et collaboratif pour mettre en commun les compétences, valoriser les ressources documentaires et partager la veille documentaire et technologique. L’analyse partagée, article par article, des principales revues d’architecture, d’urbanisme et de paysage, avec l’élaboration d’un thésaurus spécifique commun dès 1970, sera le point d’ancrage de cette démarche collaborative d’avant-garde. Elle constitue le socle de la future base de données bibliographiques ArchiRès, créée en 1988, consacrée dans un premier temps aux articles de revues et aux travaux de fin d’études des diplômes des écoles d’architecture, qui sera accessible sur Internet dès 2001.

Depuis 2014, la base de données bibliographiques ArchiRès est mutualisée : les écoles gèrent désormais leur catalogue complet grâce à un SIGB commun, Koha.

La bibliothèque de l’École d’architecture de Paris-Malaquais s’inscrit dans un réseau composé de 20 établissements répartis en France, dont 6 pour l’île-de-France.

Ce réseau permet aux bibliothèques de travailler en collectif : chacune donne et reçoit. Cette pratique documentaire en réseau s’est également construite autour de groupes de travail pour la mise en place de lieux d’échanges et d’information, le développement d’un service de prêts et dons entre membres du réseau et l’organisation d’un séminaire annuel.

La mutualisation des outils offre aux étudiants l’accès le plus large possible aux savoirs : articles, vidéos, conférences et modes d’emploi pour rédiger une bibliographie, utiliser Zotero, rédiger un résumé en architecture efficace avec les bons mots-clés, respecter le droit d’auteur, éviter les plagiats, comprendre les données géographiques, etc. ArchiRes produit également un thésaurus de mots-clés qui lui est propre. Il permet à tout utilisateur d’avoir un résultat de recherche pertinent grâce à des mots-clés spécifiques à l’architecture et à l’urbanisme.

ArchiRes participe également à Canal U, la plateforme audiovisuelle de l’enseignement supérieur et de la recherche au service de la science ouverte créée en 2001, qui permet de visionner de courts documentaires d’une dizaine de minutes.

Des bibliothèques d’autres institutions francophones liées à l’architecture situées en France ou à l’étranger ont intégré activement le réseau (École Camondo, École spéciale d’architecture, Cité de l’architecture et du patrimoine, UCL et ULB à Bruxelles, École d’architecture de Rabat, Académie libanaise des Beaux-arts).

- Sudoc (Système universitaire de documentation)

En 2018, ArchiRès a passé une convention avec l’Abes afin d’intégrer le Sudoc, visant une plus grande visibilité du catalogue et un rapprochement cohérent avec l’enseignement supérieur. En 2025, l’intégration est réalisée mais le Sudoc ne reprend pas toute la finesse d’indexation d’ArchiRès. L’interrogation de ce dernier reste essentielle pour obtenir les réponses les plus pertinentes.

Les DFE (Diplôme de fin d’études) ne sont pas catalogués dans le Sudoc. Ils se retrouvent uniquement par le catalogue ArchiRès.

- PSL (Paris Sciences et Lettres)

« Ose savoir » (Sapere Aude), telle est la devise de l’université PSL. Destinée à s’aligner sur les grandes universités étrangères, l’Université PSL est créée en 2010 pour donner de la visibilité et des financements aux grandes écoles et institutions parisiennes. PSL est une université publique qui promeut la diversité des profils, quel que soit leur statut social, leur genre ou leur origine géographique. En plus des diplômes d’établissement traditionnellement délivrés par chacun des membres de l’Université PSL, leur réunion a permis de créer des nouveaux cursus : le Collège Sciences, Humanités et Société qui intègre 5 parcours de licence, l’Institut de technologie et d’innovation (PSL-ITI) et le doctorat en sciences, arts, création, recherche (SACRe).

Regroupés dans un premier temps dans une logique géographique (le Quartier latin) et thématique (sciences humaines), les 13 établissements parisiens sont :

- École nationale supérieure de chimie de Paris (Chimie ParisTech) ;

- Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD) ;

- École nationale des chartes (ENC) ;

- École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais ;

- École nationale supérieure des arts décoratifs ;

- École normale supérieure (ENS) ;

- École pratique des hautes études (EPHE) ;

- École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI) ;

- École nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris) ;

- Observatoire de Paris ;

- Université Paris Dauphine ;

- École des Chartes

- Fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres – Quartier latin.

PSL travaille également avec 8 établissements partenaires, comme le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l’École française d’Extrême-Orient, la Fémis, l’Institut Louis Bachelier, l’Institut national du service public, le lycée Henri-IV, le lycée Louis-Le-Grand et l’École des Beaux-arts de Paris.

L’École nationale supérieure d’Architecture Paris-Malaquais est devenue établissement-composante de l’université PSL en 2025, après avoir été partenaire depuis 2020. Elle est ainsi en 2025 la seule école d’architecture française à intégrer une université permettant une recherche pluridisciplinaire dans les domaines des sciences, sciences humaines et sociales, art et ingénierie.

La bibliothèque participe au réseau Mir@bel qui valorise depuis 2009 les contenus des périodiques scientifiques accessibles en ligne. Projet évolutif, mêlant veille documentaire partagée et récupération automatique à la source, Mir@bel permet aux professionnels de maîtriser la qualité des données fournies sur les revues.

S’immerger dans un lieu iconique, l’enceinte des Beaux-arts, et découvrir le fonctionnement de la bibliothèque d’école d’architecture est une expérience d’une très grande richesse. Elle permet de mesurer la force du lieu et l’implication de nombreux acteurs pour la mise en commun des compétences sur un mode collaboratif et coopératif, au service de l’enseignement de l’architecture en particulier et de la culture architecturale en général.

Publié le 02/07/2025 - CC BY-SA 4.0