2010-2025 : accueillir les publics lycéens à la bibliothèque, l’expérience de la Bpi

entretien avec Christophe Evans, directeur du Département des publics à la Bpi

À partir de 2010, la Bpi a connu un afflux important de public lycéen en période de révisions du bac, qui a pu mener à des tensions et des conflits d’usages. Christophe Evans, directeur du Département des publics de la Bpi, détaille l’éventail de mesures prises au fil des ans, sur le plan de la communication, des partenariats ou encore de la formation des agents.

Lors du voyage d’étude organisé par la Bpi en Belgique en 2025, plusieurs collègues belges nous ont fait part de leurs difficultés à gérer le « Blocus », période de révisions intensives où les lycéens fréquentent massivement les bibliothèques, ce qui donne lieu à de fortes tensions.

Une situation que connaissent de nombreuses bibliothèques municipales et universitaires en France, et que la Bpi a elle-même largement expérimenté. À partir de 2010, elle a fait face à un afflux massif de lycéens en période de révision du bac, confrontant l’équipe à ses pratiques professionnelles et l’obligeant à réinterroger ses missions et son cadre d’action. Christophe Evans, alors chef du service Études et recherche et aujourd’hui directeur du Département des publics à la Bpi, revient sur les expérimentations menées à la Bpi de 2010 à aujourd’hui, et sur l’arsenal de mesures à la fois professionnelles, réglementaires, managériales et communicationnelles mis en place.

D’autres ressources complémentaires sont disponibles sur le sujet, comme l’article co-écrit par Christophe Evans et Philippe Chevalier pour le BBF, Attention, lycéens !, ou encore les résultats d’une enquête quantitative publiés en 2011.

Peux-tu décrire la situation qu’a connu la Bpi à partir de 2010 en période de bac ?

C’est à partir de 2008-2010 qu’on s’est vraiment rendu compte qu’il se passait quelque chose : les quatre semaines précédant le bac, en particulier les quinze derniers jours, les lycéens venaient réviser à la Bpi de façon massive. On n’avait pas perçu ce phénomène avant, peut-être parce que c’était moins massif, et que les comportements des jeunes ont changé avec le temps. Surtout, cette fréquentation était de plus en plus collective, ils venaient en groupes de 20-30 personnes et la situation devenait incontrôlable. Quand on allait vers eux en leur disant : « vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, asseyez-vous, parlez moins fort », on entrait en conflit parce qu’ils trouvaient insupportable qu’on s’adresse à eux comme à des gamins… Ce qu’ils étaient, honnêtement. C’était clash sur clash. Pendant quinze jours, en particulier en fin d’après-midi, le soir et le week-end, les collègues commençaient leur plage de service public un peu à cran et finissaient à la limite du craquage émotionnel. C’était objectivement difficile à vivre et à tenir sur la longueur. C’est ce qui nous a amenés à structurer une réponse qui, avec le temps, est devenue de plus en plus cohérente et efficace.

Quelles ont été les actions mises en place, en interne et/ou avec des partenaires extérieurs ?

La réponse a été multicanale. D’abord, la solution la plus rapide et la moins coûteuse à mettre en place était de renforcer les équipes en service public, sur la base du volontariat, pour faire en sorte que les collègues soient moins isolés aux bureaux d’accueil et parce que c’est plus facile à gérer collectivement. Surtout dans les endroits les plus sensibles de la bibliothèque, là où il y avait de grandes tables un peu éloignées des bureaux d’accueil. On a également doublé certaines plages de responsables de service public, sur la base du volontariat toujours, ce qui permettait de mieux se répartir dans les espaces, mais aussi de confronter les points de vue, afin de proposer les réponses les mieux adaptées.

Ça, c’est la première réponse. Puis, dans un second temps, on s’est doté d’un budget, parce qu’on a senti que c’était important pour l’établissement, et que sans une prestation complémentaire, on ne s’en sortirait pas. On a fait appel à des médiateurs professionnels qui venaient du secteur associatif, qui intervenaient dans les quartiers ou dans les transports en commun, et qui avaient une proximité plus forte que nous avec ces jeunes. À la Bpi, avec notre système de service public, on passe 3h30 à un endroit de la bibliothèque et on refait une plage deux ou trois jours plus tard, tandis que les médiateurs étaient sur le terrain en continu, pendant trois semaines, de 12h à 21h. Ils connaissaient les jeunes, les tutoyaient, leur demandaient si ça se passait bien, ce qu’ils révisaient, etc. Ils finissaient par avoir une cartographie des usagers lycéens qui nous était très utile.

Avec le service Étude & recherche, on s’est aussi appuyé sur des experts, des personnes qui connaissent bien les lycéens aujourd’hui, leur façon de se comporter, de travailler ensemble, la relation qu’ils sont en mesure ou pas d’installer avec une institution, avec le personnel qui représente l’institution… On a fait intervenir Fabien Truong, qui est écrivain et sociologue, spécialiste des banlieues et de la jeunesse. À la base, il est professeur de sciences économiques et sociales au lycée et il a commencé à faire de la sociologie avec ses élèves. Il a vu les difficultés qu’ils devaient affronter et il a confronté ça avec un travail de socio-analyse. Il en a fait un documentaire, il a aussi écrit deux romans… C’est quelqu’un de très intéressant, lui-même issu de l’immigration. Il a pu désamorcer certaines choses avec nous, en nous montrant que, quand on se sent agressé, ce peut être lié au fait que ces jeunes sont très maladroits et qu’en surenchérissant, ils ont l’impression qu’on leur manque de respect. Il nous a expliqué qu’on peut parfois désamorcer les choses en installant un autre relationnel. J’ai trouvé ça très intéressant, parce qu’il ne suffit pas de dire « les jeunes d’aujourd’hui sont mal élevés », il faut essayer de parvenir à une compréhension du problème.

Est-ce qu’il y a eu un renforcement du règlement, des mesures sécuritaires ?

Bien sûr, mais avec une gradation, parce que l’exclusion, c’est une sanction qui a des conséquences. Ce sont des gamins qui peuvent se sentir très stigmatisés et qui peut-être ne reviendront jamais à la bibliothèque, donc ce n’est pas évident à doser. Mais on a mis un petit tour de vis. Rappeler le règlement, ça ne coûte pas d’argent non plus. On a par exemple diffusé des flyers avec une communication très simple, à la portée d’une lecture rapide et d’une compréhension juvénile, rappelant simplement ce que l’on peut et ne peut pas faire : je peux venir réviser à la bibliothèque, je peux travailler en groupe sans faire de bruit, je dois respecter le règlement, je dois respecter les personnes qui travaillent dans la bibliothèque, qu’il s’agisse des bibliothécaires, des agents de sûreté, du personnel de nettoyage, des autres usagers…

On a aussi ajouté à nos flyers des conseils pour rester concentré, faire des pauses régulièrement, s’hydrater, avoir une forme d’hygiène mentale et physique. En leur donnant des conseils, on les prenait en considération, et on accueillait le fait qu’ils venaient pour réviser et que ça devait leur être utile.

Peu à peu, grâce à un travail d’enquête et d’exploration, on s’est rendu compte qu’on avait besoin, de notre côté, de modifier notre façon d’intervenir. On a compris que notre dispositif, très permissif, sans contrôle à l’entrée, qui laisse beaucoup d’autonomie et de liberté aux usagers, ne convient pas nécessairement à ce type d’usager juvénile. On a réalisé qu’il était important d’installer du personnel et des médiateurs à l’entrée, à l’ouverture de la bibliothèque, pendant une demi-heure, trois quarts d’heure, pour accueillir tout le monde, dire « bonjour », « bienvenue », diffuser notre petit flyer… Cela nous a permis d’installer notre présence.

Au sein du service Étude et recherche, vous vous êtes intéressés plus en détail à ce public ?

Oui, on a mené des études quantitatives et qualitatives. À ce moment-là, les proportions habituelles de nos publics étaient complètement inversées entre étudiants et lycéens. Nos retraités, on ne les voyait plus du tout. Au plus fort des révisions, on avait 80-85% de lycéens, venant pour la plupart de banlieue. Il y avait des Parisiens aussi, mais ils ne venaient pas des lycées d’élite. Ceux qui choisissaient la Bpi, souvent, étaient des jeunes issus de l’immigration, parfois en difficulté avec l’école, voire en échec scolaire. Ils n’avaient pas les codes de la bibliothèque, et ils n’avaient pas les codes scolaires, intellectuels, on va dire, leur permettant de savoir comment travailler. On a eu parfois l’impression qu’ils essayaient de nous le faire payer à nous aussi. C’était le serpent qui se mordait la queue. On leur disait : « écoutez, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, déplacez-vous ou sortez de la bibliothèque », et ils nous répondaient : « je ne vais pas avoir mon bac à cause de vous, pourquoi moi et pas les autres, vous ne diriez pas ça aux petits blancs premiers de la classe », etc. On était vraiment embarqué dans cette logique de rapport de classe qui nous échappait et qui était totalement improductive.

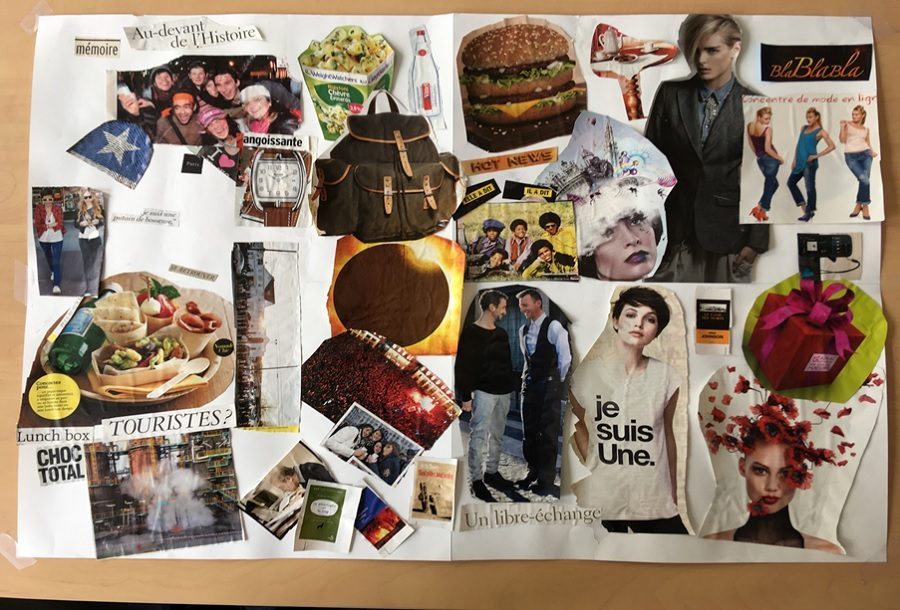

On a fait des focus groupes avec certains de ces jeunes. On leur donnait des livres, des magazines, des ciseaux, de la colle et on leur demandait de représenter la Bpi en collage. À chaque fois, il y avait des montres, des livres, ils montraient que ça leur permettait de structurer leurs révisions. Nous, on avait l’impression que ça débordait complètement du cadre, et eux nous disaient que ce serait pire s’ils étaient à l’extérieur, qu’ils ne feraient vraiment rien ! Donc, la Bpi et son règlement étaient importants pour eux. Je me souviens aussi d’un collage montrant des jeunes hommes et des jeunes femmes en costume, très bien habillés. Ils nous disaient : « eux, ce sont les bourgeois, la Bpi est faite pour eux, et nous, on est la racaille… »

Dans nos enquêtes quantitatives, un peu plus tard, on a posé la question : « à quel moment avez-vous commencé à fréquenter la Bpi ? » et 18% ont répondu que c’était au moment du bac. C’est énorme. On a eu des témoignages d’étudiants en 2ème, 3ème année, qui nous disaient qu’avant, ils venaient en groupe et que maintenant, ils venaient seuls ou à deux, pour réviser, qu’ils ne se mettaient plus au même endroit, qu’ils utilisaient les livres… Parfois même, ils étaient très critiques vis-à-vis des lycéens et nous disaient qu’on devrait les virer ! Ça prend du temps de s’acculturer, d’acquérir cette autonomie scientifique, tout simplement. C’était un message fort pour les collègues, de se dire que c’était dur sur le moment, mais qu’ils revenaient plus tard, avec un autre comportement.

Cela nous a aussi renforcé dans nos missions. Au niveau du Département des publics, on a assumé le fait qu’il était important que la Bpi accueille ces jeunes, sans discrimation, en particulier des publics qui ont moins le « ticket social » que d’autres. Parce qu’on peut avoir un discours assez normatif, élitiste, qui peut conduire à considérer que ça ne fait pas partie de nos missions.

La situation est-elle devenue plus gérable aujourd’hui ?

On a mis du temps à comprendre ce qui se passait, mais on y est parvenu, avec toutes ces tentatives mises bout à bout. C’est un travail qu’on n’a pas l’habitude de faire, parce qu’en général, les usagers, on leur fiche la paix. Mais certains collègues sont devenus experts ! Les agents de sûreté aussi ont fait évoluer leur comportement. On est tous monté en compétences. Sans cette articulation de solutions, en jouant sur tous les paramètres, ça n’aurait pas marché. C’était une aventure éprouvante, mais très riche.

Ça a duré environ jusqu’à 2018, puis il y a eu la réforme du bac. Le calendrier des épreuves a été considérablement modifié, notamment le poids des épreuves dans la note finale. Puis, il y a eu le Covid… Et ça a complètement changé ensuite. Il y a peut-être eu des déplacements vers d’autres bibliothèques aussi. On verra comment cela va se passer au Lumière, et à la réouverture au Centre Pompidou en 2030 !

Publié le 02/09/2025 - CC BY-SA 4.0